10月3日,国际地学权威期刊Contributions to Mineralogy and Petrology在线发表了中国科学院海洋研究所张国良研究员团队对雅浦岛弧岩石进行的矿物学和地球化学研究成果。该研究揭示了帕里西维拉海盆南部经历了由弧后扩张向年轻俯冲带的转变过程,阐明了卡洛琳洋底高原超慢速俯冲过程是形成雅浦岛弧贫岩浆特征的主要原因。

西太平洋洋内岛弧系统的形成和演化是地球系统多圈层相互作用的重要窗口,雅浦岛弧诸多特征显示,这里可能是认识这一过程的重要切入点。雅浦岛弧北端与帕里西维拉海盆残留脊和西南马里亚纳弧相连,却表现出不同的构造和岩石特征。相比于马里亚纳海沟,雅浦岛弧非常年轻(<21 Ma),沟弧距异常短(<50 km),主要出露大量变质岩而不是岛弧火山岩,弧前正在俯冲的是洋底高原(卡洛琳高原),且俯冲速率异常低(<6 mm/yr)。前期研究显示,21Ma以来,卡洛琳洋底高原开始在雅浦海沟俯冲。地震学研究显示雅浦岛弧下部明显存在俯冲板片,但为何在俯冲过程中几乎没有产生岛弧岩浆?另外,雅浦岛弧北端上盘明显是年轻的弧后盆地,那么,雅浦岛弧是否经历了板块俯冲起始后的地幔楔熔融?这些问题涉及到弧后盆地背景下板块俯冲起始的过程、以及超慢速俯冲有关的地幔楔熔融和岛弧岩浆供应机制。

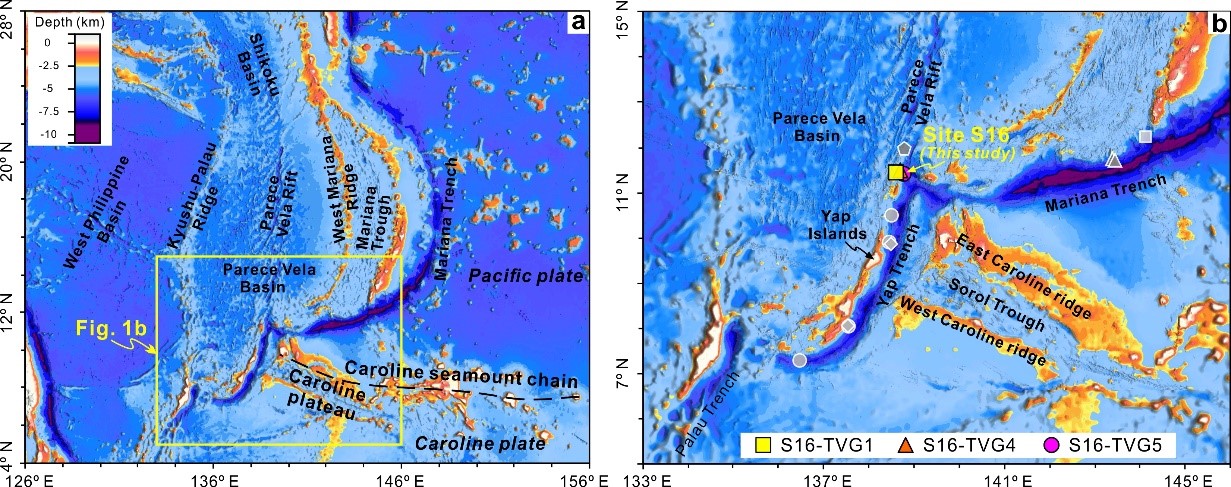

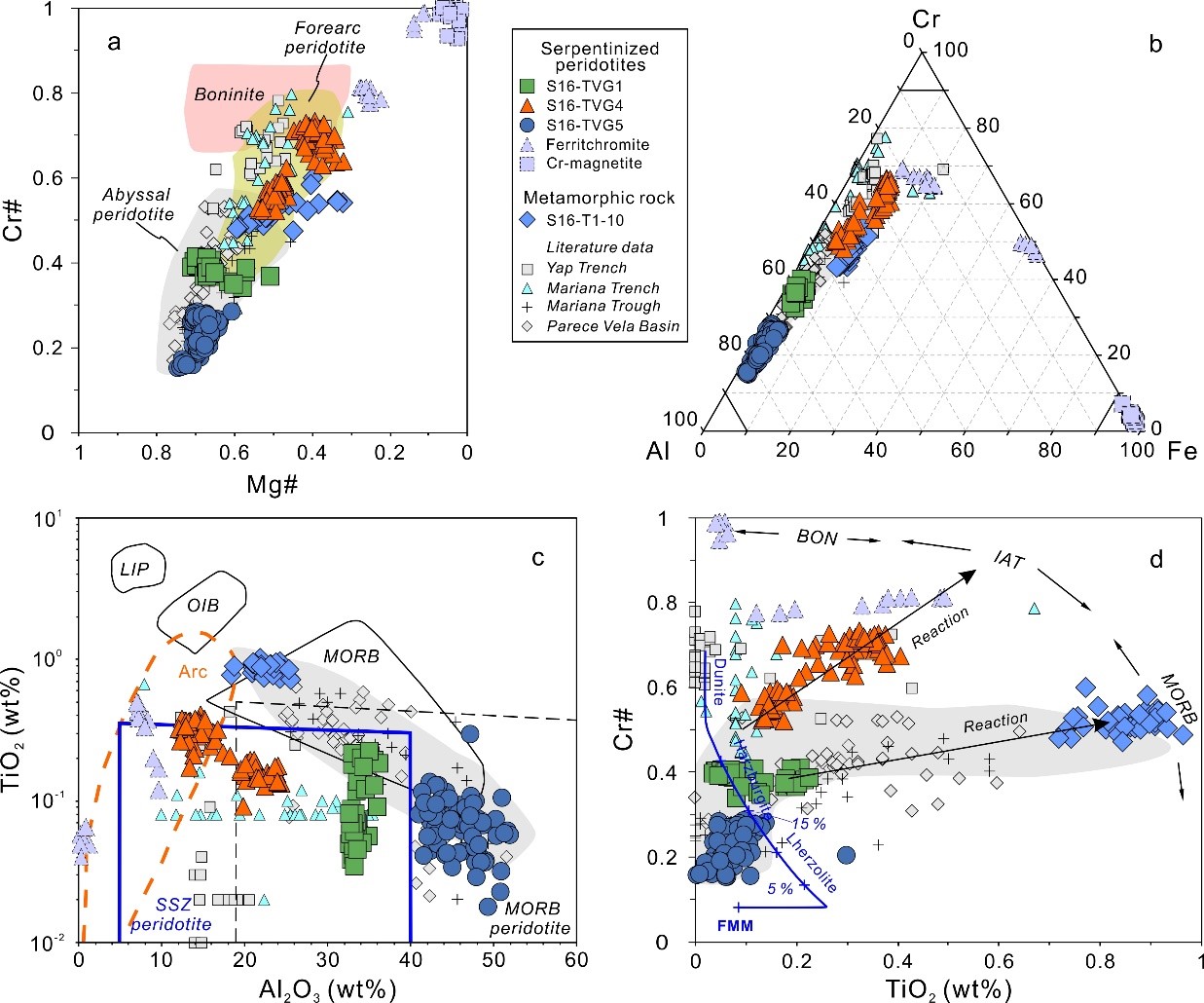

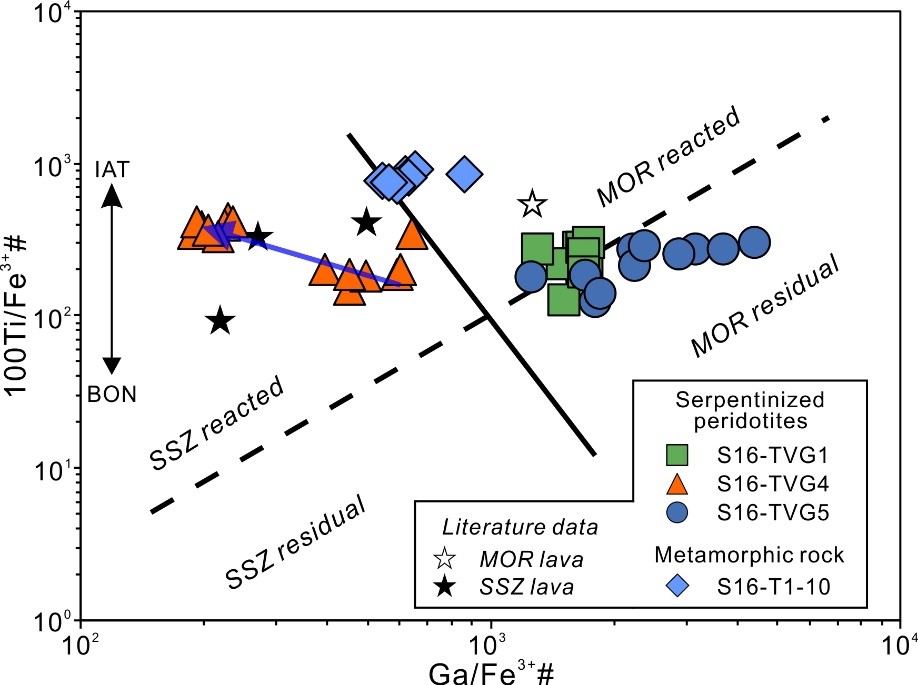

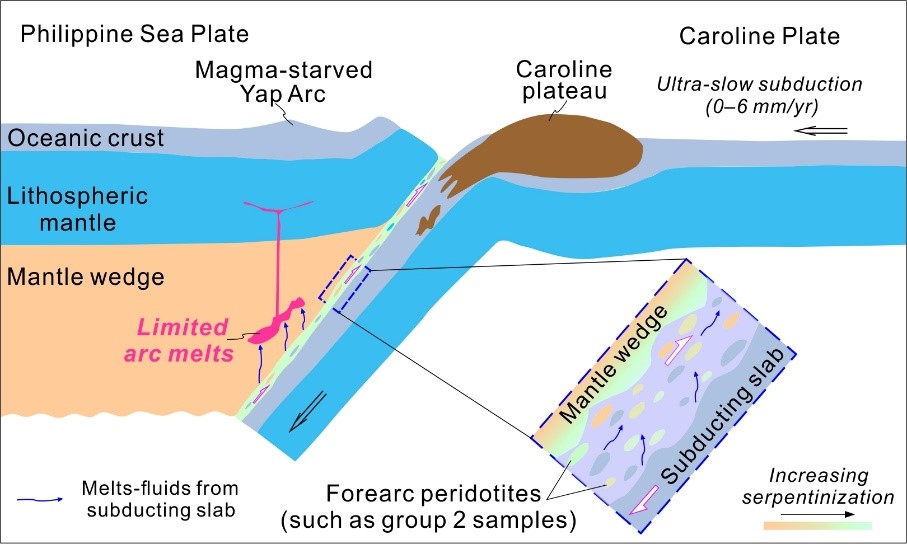

本研究在雅浦岛弧北端获得一系列玄武质火山岩、基性变质岩和蛇纹岩化橄榄岩(图1),构造特征和玄武岩地球化学均指示上覆板块为帕里西维拉海盆基底。本次研究主要对弧前蛇纹岩化橄榄岩开展了系统的岩石学、矿物学和地球化学研究。研究发现,一部分弧前橄榄岩样品与弧前橄榄岩组成非常相似:全岩具有低的Al2O3/SiO2,尖晶石具有相对深海橄榄岩异常高的Cr#值(达0.73)和低的Ga/Fe3+#值)。在尖晶石的Cr#-TiO2和100Ti/Fe3+#-Ga/Fe3+#二元相关图中,第一组样品均落在地幔橄榄岩与洋中脊拉斑玄武质熔体反应的变化趋势上,而第二组样品变化趋势反映了与岛弧熔体发生了相互作用(图2、图3)。根据卡洛琳洋底高原在弧前长期(21 Ma以来)处于超慢速俯冲、雅浦岛弧贫岩浆特征,以及地幔楔经历了弧下部分熔融的观测证据,研究总结指出:(1)帕里西维拉弧后扩张盆地经历了向俯冲带的转变;(2)超慢速板块俯冲环境也存在板块脱水引起的地幔楔熔融,但是,由于单位时间内俯冲进入海沟的板块长度和脱水量非常有限,使得岛弧岩浆产率很低,产生的大部分熔体冷凝于岛弧岩石圈内,从而形成了贫岩浆型岛弧体系(图4)。

图1 研究区地质背景及采样位置

图2 雅浦弧前橄榄岩尖晶石主量元素组成特征

图3 雅浦弧前橄榄岩尖晶石微量元素组成特征

图4 卡洛琳洋底高原超慢速俯冲与贫岩浆型雅浦岛弧成因模式

俯冲带的成因和运行机制是认识地表与深部圈层物质交换的重要方面。本研究强调了雅浦岛弧可以从弧后盆地转化而来,并阐明了板块俯冲速率对地球系统物质循环的控制作用,对探究地球系统各圈层间的物质交换机理提供了独特的视角,为回答西太重大研究计划“西太平洋板块俯冲与地球深部流固相互作用”这一关键科学问题提供了科学支撑。

以上研究是国家自然科学基金共享航次计划项目“共享航次计划2019年度西太平洋多圈层相互作用板块俯冲起始机制科学考察实验研究”(项目批准号:41949581,项目负责人王凡研究员),以及西太重大研究计划重点支持项目“西太平洋板块俯冲体系岩浆过程中深部碳循环研究”(项目批准号:91858206,项目负责人张国良研究员)的重要成果。

论文信息:Yao J, Zhang G-L*, Zhang J, He D-F (2023). Petrological and geochemical constraints of mantle peridotites on the magma-starved Yap Arc formed by ultra-slow subduction. Contributions to Mineralogy and Petrology. 178(11):74. https://doi.org/10.1007/s00410-023-02056-2

鲁ICP备12020476号-3

鲁ICP备12020476号-3